核心的意義

- meetsport2019

- 2025年9月13日

- 讀畢需時 3 分鐘

核心的意義?是種持續演變的肌肉觀點?還是只是一套肌肉?

核心到底是從骨盆底到橫隔膜?

還是後腦勺到髖關節,在骨盆與肩胛骨各段肌群的整體軀幹呢?

而年過六七十,核心練習的目標是什麼?

找尋核心的意義時,過程中是一種覺察自己行走坐臥的當下。

好複雜喔,我只練個身體,這種事窮究對我有用嗎?

那我丟個方向讓你練身體時,比較心定一點。最終不管你做什麼事,都會想知道自己被改變的是什麼。

而且你多認識一點核心概念,很特別的!你就會突然自己認份、細心的自我療癒一些內外的傷痛。

講到這邊,我只想告訴你,不要被太多你不一定這個階段需要的運動目標混淆,你只要找出你自己為什麼要運動,你才會分辨自己練身體的主軸在那裡了。

回到追求核心的意義上,核心定義歸納起來,先分兩種:

➊ 功能性核心:緩痛、姿勢好

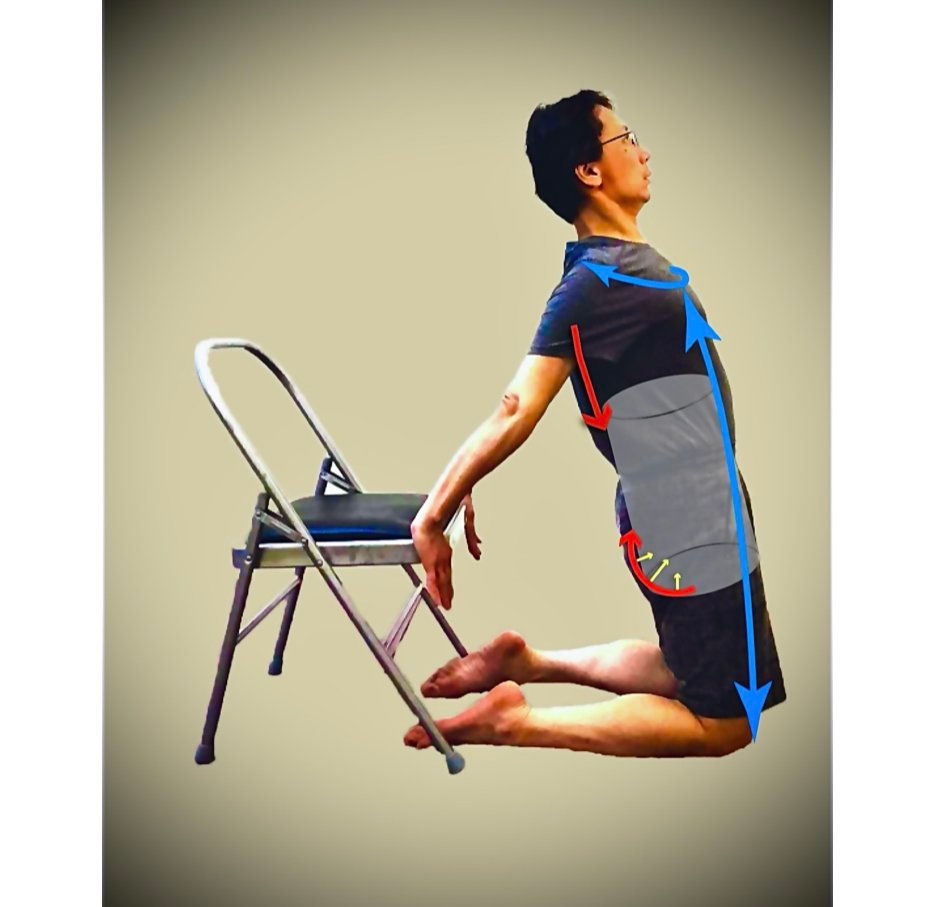

強調維持姿勢、穩定脊柱、讓身體產生協調動作的肌肉,包括橫膈膜、腹橫肌、多裂肌與骨盆底肌。這些肌肉大致在骨盆到胸廓區域,一呼吸就可以動到的。

➋ 結構性核心:運動有效、肌肉量不流失

從解剖學的角度,涵蓋了腹肌群、背肌、骨盆底、橫膈膜、髖關節與肩胛帶的穩定肌群。這是從頭到腳的整體肌肉系統。

這兩種觀點,由於運動科學持續演進,我也無法只肯定某種觀點,只能持續學習,並在自我練習與教學中去深化自己知識圈。

教學練習上,我會建議先從廣義性核心,開始尤其是髖關節,再從功能性核心接續。之後因應當天學員狀態,雙項並進,或單項持續。

如果學員疼痛的紅燈區多,我會盡量以功能性為主。

另,學員專注不夠容易雜念,我就轉為輕度的廣義性核心練習。

正所謂教學相長,大致上就是從學員學習意圖去增加學習效能,這種互動成長對老師也是一種職業上的核心訓練。

如果你自己要練習,我會建議先從功能性核心開始,因為這些呼吸用的深層肌群是在你還沒開始動作前,就已經悄悄地幫你穩住軀幹。所以練核心的第一步,不是做仰臥起坐,而是學會聽見你的腹部輕柔地內縮、呼吸時胸腹的節奏變化,這是最直接也最穩當的開始。

接著再從廣義性核心,而且是從髖關節慢慢建構到肩帶以上,為什麼是髖關節?

因為我們的生活動作,都是一直發力的,不管是一直動還是靜止不動,都是需要「傳導力」的動作鏈。

即便你坐著看電視到肉癱,或深蹲上上下下,或是抬手拿東西、轉身看後面,每一個動作都在要求你的核心不只是能穩,還要每種肌肉出力要能被「整合」。

整個發力過程大概都是優先在髖關節穩定、臀肌協調發力、肩胛能隨呼吸滑動,這些都是生活裡的核心表現。慢慢往外建構,你才會發現,身體是彼此支援的群體系統。

走筆至此,我要幫你收斂整個文章概念了。收斂後,你才會抓出一條脈絡,幫助你自己進入你個體的通透視野。

記住,核心不是在練一個部位,而是你在重新組裝一種「內在力量感」的使用方式。

從察覺橫膈膜與骨盆底的微妙反應,到懂得每一次啟動都不需強撐,只需回到軀幹的深處。

這篇文章的主軸其實很簡單:核心不是你「做」了什麼動作,而是你「怎麼存在」在每一個姿態中。

找到這個「存在感」,你就找回了身體的安全感,也找回了療癒自己的能力。

我不認爲你一定要很會核心,也不認同核心是一個一直用力的反應。

你可以一開始的小心翼翼、用力過頭,到後來自然而然地有支撐、有延展。

就像王貞治練習一萬次揮棒,他最後結論是「很放鬆但一氣呵成的自在」。

最後的最後我想提醒你,年過六七十,核心練習的目標是什麼?

練核心不是硬撐腹肌,而是讓你在所有動作中,都能信任自己內在的穩定,穩而不僵、收而不閉,力量就在那裡,不必多用一分力。

願我們練習帶來美好

留言